|

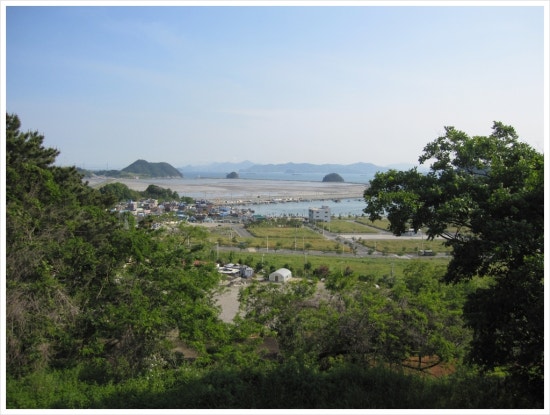

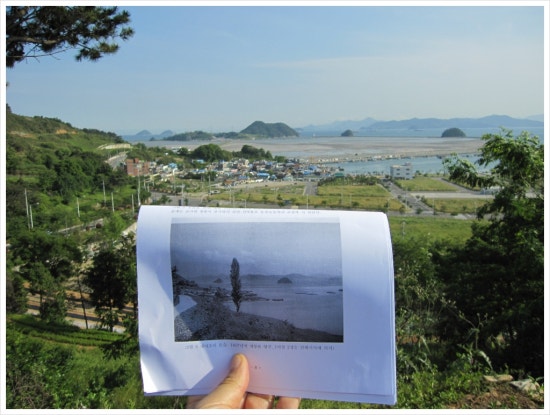

진해 웅천에 있는 괴정 지게 선창은 내 태어난 곳이다

그곳의 자료가 있어 옮기고 사진을 추가하여 바라만 봐도 포근한 느낌을 가져보련다

옛이름은 : 제포 또는 내이포이며 지금은 제덕리괴정부락/ 괴정/ 선창/ 지게/ 라한다

제포진과 제포왜관 ![]() 시민과 함께하는 역사 / 공공역사학을 위하여

시민과 함께하는 역사 / 공공역사학을 위하여

![]()

이글은 경남대학교 역사학과에서 동아시아 근대사를 가르치고 있는 유장근교수님의 탐방내용을 복사한것입니다

2. 기본 개념

1) 웅천현의 역사 경관 변화

2) 해양 교류의 교두보이자 최전선 해양 방어기지

3. 웅천현의 역사 경관

1) 자연 및 인문 조건

- 남부에 리아스식 해안으로 진해만이 있으며 이곳에 모도, 부도, 초리도, 연도 등 크고 작은 20여개의 도서. 북부에는 장복산(582.2미터), 산성산(400.4미터)가 있어서 창원과 경계. 웅천의 북쪽에 자리한 웅산은 703미터로서 정상에 시루봉이 있으며, 웅천현의 주산이다.

- 기후는 남해안형 기후로서 해양의 영향을 크게 받음.

- 3개의 지역권.

가. 진해 중심권- 현재의 진해시 중심가.

나. 웅천권으로 진해의 옛 중심지이자 웅천현 치소. 중부 진해

다. 동쪽의 웅동권- 소사, 마천, 두동, 안골, 용원 등.

진해는 고대에도 莞浦현 지역, 熊神縣 지역, 川邑部曲 지역으로 구분되어 있었음.

- 동서로 길게 이어진 해안 지형이며, 주민은 주로 연안에 거주. 양호한 거주지는 석동에서 자은동(진해 시청 서부지역), 웅천의 서중동, 남문동 일대, 웅동의 소사에서 마천 일대.

- 인근 행정구역은 동으로 김해, 서북부에는 창원이 있음.

2) 역사적 개관

(1) 명칭:

- 熊只(신라초기)- 熊神(통일신라기 8세기 중엽)- 熊川(조선 문종 때).

- 웅천은 熊山(곰뫼)에서 흘러온 개울이란 뜻. 곰메. 여러 전설이 서린 곳. 웅산이란 창공을 보며 우뚝 솟아있는 바위(시루봉)에서 연유되었을 것. 신라시대에는 명산으로 국가에서 小祀를 지낸 웅산신당으로 짐작되는 자리가 있다. 곰메바위. 웅산암, 웅암. 그리고 웅신현이 있었던 것으로 보아, 곰신앙과 관련되는 산일 것.

(2) 신석기 및 청동기 유적 분포. 안골포, 석동, 자은동, 석동, 죽곡 등.

(3) 방어의 시작.

신라시대에는 합포현에 소속, 고려시대에는 김해의 속현, 고려말에 왜구 침략과 그에 대비한 방어기지 구축. 고려말 왜구의 공격이 주로 이곳을 중심으로 이루어짐. 여몽 연합군의 일본 침략 이후 더욱 거세어짐. 보복의 의미도 포함되어 있을 것. 조선 초기에는 이곳에 대한 방비를 더욱 강화함.

(4) 대외 개항:

- 乃而浦(薺浦)를 왜국에 개항. 1407년의 일. 조선의 첫 개방무역항. 현재 웅천 1동 괴정 마을. 대마도주의 요청, 또한 왜인들이 각 포소에 산만하게 정박하였으므로 이들을 한곳에 한정하여 거주하게 할 목적. 부산포도 함께 개항함. 또 출입하는 선편 수를 제한. 대마도주가 발행하고 조선정부가 승안한 허가증이 필요. 이익을 추구하는 왜인의 수효가 증가. 울산의 염포도 개항. 당시 조선에 거주하는 왜인은 경상도에 355명, 충청도에 203명, 강원도에 33명으로 총 591명. 세종 18년에 강제 추방당한 왜인은 제포에서만 353명, 염포 96명, 부산포 29명. 1494년에는 제포에 왜호가 264호, 왜인은 모두 1719명.

그들이 들고 온 무역품은 黑漆華箋匣, 수정갓끈, 호추, 蘇木(약재용 나무), 동철, 납철, 조선쪽의 거래품목은 인삼, 호피, 백저포, 필묵, 매 등. 곧 삼포 중에서 가장 큰 규모의 항구. 또 어선의 조업도 허락.

또한 웅천왜관에는 많은 일본 사찰들이 들어서기 시작. 10개 이상의 사찰과 승려 50여명이 상주하면서 전도. 조선말에 익숙한 승려, 조선의복을 입은 채, 국내를 돌아다니며 정보를 수집하는 일본인, 귀화하여 조선여자와 결혼한 일본인도 증가. 이에 따라 일본인과 교류를 하려는 조선 상인들도 이곳으로 내왕. 웅천이 양국 사이의 교류 중심지로 성장. (정동주, 한국차살림, 이룸, 2003)

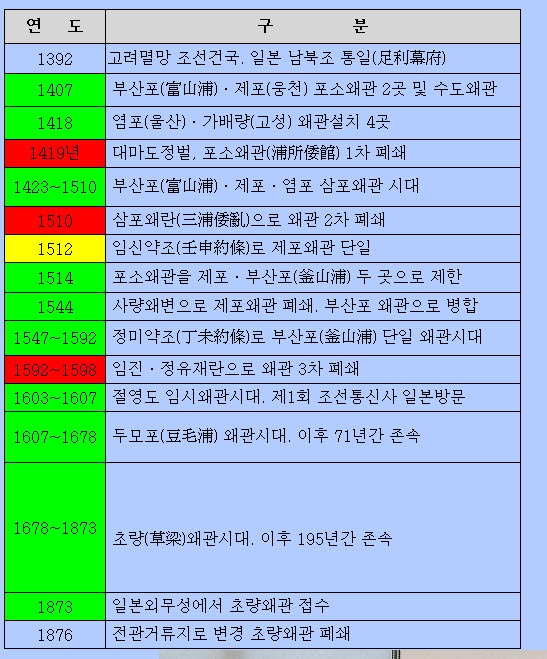

<그림 1. 왜관변천사. 김동철 교수, "지역사, 교류사로서의 왜관", 사이트명, 녹나무 http://blog.daum.net/dkfemsea/839에서 퍼옴>

(5) 왜관 변천사

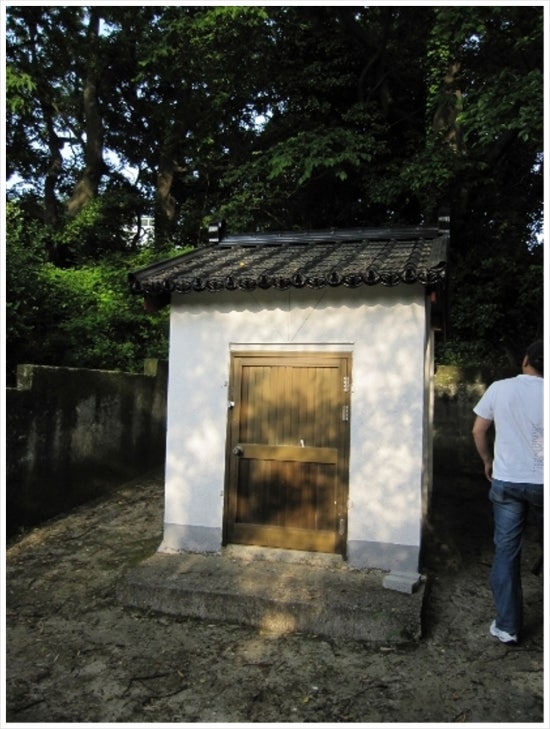

- 웅천읍성 시축(1434). 둘레가 3,514척 9촌, 높이가 15척, 우물이 두 개 있음. 두동에 목책 설치: 진군 250명 배치.

- 제포진성 시축(1485년), 돌로 쌓았으며, 둘레가 4,313척, 안에 우물이 두 개. 안골포진성 축성 완료(1490), 돌로 쌓았으며, 둘레가 1,714척이고 높이는 10척, 우물 한 곳.

- 삼포왜란 일어남. 1510년. 제포진성과 웅천현성을 함락시키고 민가를 약탈. 제포 왜관 폐쇄. 제포 앞바다에 목책 설치. 1512년에 다시 제포 개항. 다시 난동. 1544년 제포 폐쇄.

- 임진왜란과 웅천. 안골과 웅천이 침입통로. 안골포 해전에서 조선수군 승리. 웅천에 왜군이 성을 조성. 세스페데스 신부가 입국하여 남산왜성에서 1년여 거주. 또 명의 沈惟敬이 파견한 강화사와 일본의 小西行長 사이에 웅천에서 강화교섭 시작. 명에서 왕으로 봉한다는 내용의 문서로 인해 실패.(1593년 11월)

- 웅천 도요지의 사기장을 포함한 주민 125명을 납치하여 나고야성의 도요토미 히데요시에게 보냄. 두동에 그 유적이 있음. 진해시에서 복원 사업. 임진왜란 이전 일본에서는 자연친화적인 양상의 도자기가 유행. 웅천도자기가 그 특징을 잘 보여줌.

-1593년에 남산에 왜성을 쌓기 시작.

* 조선 시대의 웅천은 최전선 방어진지이자 일본과의 교류항으로 웅천현의 좌측에 제포진이, 오른쪽에 안골포가 자리하고 있음.

(6) 대한제국기 및 일제 시대

- 20세기 초에 이 도시는 일제의 침략 전진 기지이자 대일 교류 기지로서 기능. 또 도심이 웅천에서 오늘날의 진해시 중심지로 이동. 웅천과 웅동은 변방으로 남게 됨.

- 1895년 웅천현 진주부 관할 웅천군으로 개편,

- 1905년에 가덕도에 일제의 진해만요새사령부 설치. 1908년 웅천군이 창원부에 통폐합,

- 1910년에 일제의 군항도시 건설 시작.

- 1914년에 창원군 관할.

- 1955년 진해읍이 시로 승격, 웅천, 웅동, 천가는 창원군 소속. 1973년에 웅천이 진해시 편입. 1983년에 웅동이 진해시 편입. 천가는 부산시에 소속.

(7) 한국 정부 시대: 군사 도시와 대외개방의 이중성

- 해방 뒤에도 군항으로서의 성격은 계속 유지됨. 해방병단, 해군병학교(해군사관학교), 진해특설기지, 공군사관학교와 육군사관학교가 한국전쟁 중에 진해에서 출발. 반면 1990년대에 이르러 진해의 동부지역이 산업도시로, 또 국제항으로 성장하면서 도시 중심이 점차 동진하는 경향. 시청 역시 동부로 이전.

- 휴양도시: 이승만 대통령 시절, 이곳에서 휴가를 보냄. 곧 기후가 좋고, 아름다운 도시. 하지만 군항이라는 이유 때문에 휴양지의 성격을 가려짐. 1963년부터 군항제가 시작되면서 휴양도시의 성격이 부각됨. 이후 벚꽃의 상징도시로 성장함.

- 진해만의 적조. 1972년부터 1979년 사이에 모두 104차례에 걸쳐 적조. 진해 뿐 아니라 마산, 부산쪽의 바다오염과 관련.

- 국제항으로 승격. 1991년.

- 동부 일부 지역은 부산에 편입되어 녹산산업단지와 신항으로 발전

(8) 마무리.

국가의 변경성을 잘 보여주는 도시이자, 일본과의 관계가 제일 밀접하였던 도시. 곧 방어적 성격과 교류적 성격이 반복 중첩된 도시. 두차례에 걸친 일본 점령(임진왜란과 식민지 시기), 합법적인 거주(삼포개방), 반면 전쟁 때의 전진 기지-임진왜란 때의 왜성, 러일 전쟁 시기의 해군 기지- 가덕도 일대까지 포함). 문물 교류- 일본인 주거지, 도자기, 일본불교 진출, 조선인 내왕 등

<<참고문헌>>

* <<한국의 발견/한반도와 한국 사람, 경상남도>>, 뿌리깊은 나무, 1983

* <<진해시사>>, 진해시사편찬위원회, 1991.

* <<문화유적분포지도- 경남 진해시->>, 문화재관리국, 경남진해시, 창원대학교 박물관, 1999.

* 황정덕, <<진해와 웅천의 지리지>>, 불휘, 2006.

* 竹國友康, <<ある日寒 歷史の旅>>, 조일신문사, 1999

* 김동철, <지역사, 교류사로서의 왜관>, 사이트명 녹나무

http://blog.daum.net/dkfemsea/839

[출처] [진해] 웅천지역 역사 탐방 자료|작성자 옥가실

'내고향웅천내음' 카테고리의 다른 글

| 재경 송년회에서의 산방 회원들의 모습들~~. 2008년 (0) | 2023.07.31 |

|---|---|

| 경상남도 창원군 웅천면 괴정 (0) | 2018.10.29 |

| 웅천읍성 객사 천정 쌍룡도 (0) | 2014.12.25 |

| 고향 내가 태워난 그곳을 보다 (0) | 2014.08.03 |

| 2013재경송년회 다녀와서 (0) | 2013.12.15 |